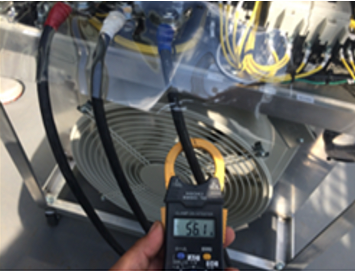

負荷試験装置による30%負荷試験作業

(試験機の搬入搬出時間も含め、無停電で約1時間30分の作業)

|

|

|

非常用発電機

第3節 自家発電設備 (総務省消防庁・消防予第214号 第24-3総合点検の39頁目 負荷運転より抜粋) |

|

非常電源を必要とする消防用設備

|

非常電源専用受電設備

|

自家発電設備

|

蓄電池設備

|

容量

|

根拠条文

|

|

屋内消火栓設備

|

〇(注)

|

〇

|

〇

|

30分

|

消防法施工規則第12条第4号

|

|

スプリンクラー設備

|

〇(注)

|

〇

|

〇

|

30分

|

消防法施行規則第14条第1項第6号の2

|

|

水噴霧消火設備

|

〇(注)

|

〇

|

〇

|

30分

|

消防法施工規則第16条第3項第2号

|