|

|

|

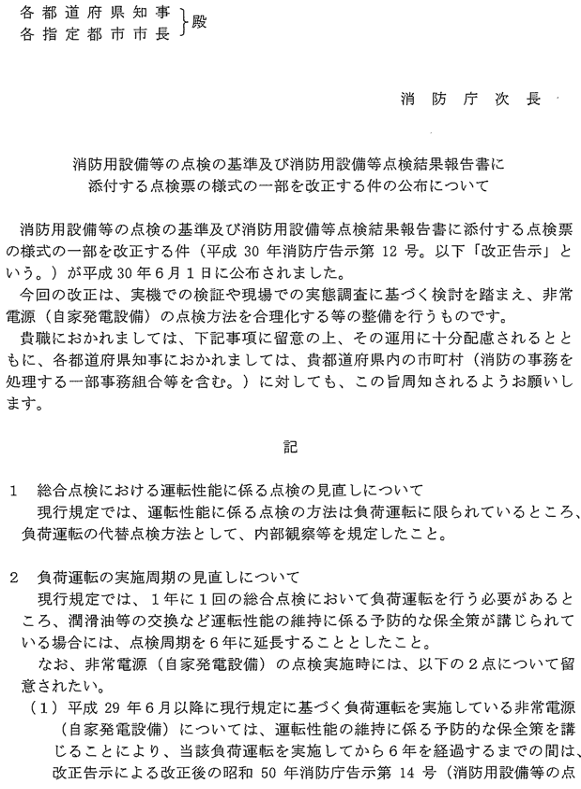

点検方法

(目的) |

●予防的安全策点検

(部品交換) |

●内部観察点検

(小分解オーバーホール) |

●従来の負荷運転点検

(発電機性能確認) |

|

点検内容

|

【1年毎に確認すべき項目】

・予熱栓・点火栓・冷却水ヒーター ・潤滑油プライミングポンプ 【交換品】 ・潤滑油 (メーカー推奨交換1年) ・燃料フィルター (メーカー推奨交換1年) ・潤滑油フィルター (メーカー推奨交換1年) ・ファンベルト駆動用Vベルト (メーカー推奨交換1年) ・冷却水用等のゴムホース (メーカー推奨交換1年) ・バッテリー (メーカー推奨交換1年) |

・シリンダを分解し、

摺動面のファイバースコープによる内部監察 ・過給機コンプレッサ翼 タービン翼のの内部観察 ・冷却水の成分分析(外注) ・潤滑油の成分分析(外注) ・排気管出口の可とう管 継手を外して内部確認 ・燃料噴射弁等の動作確認 |

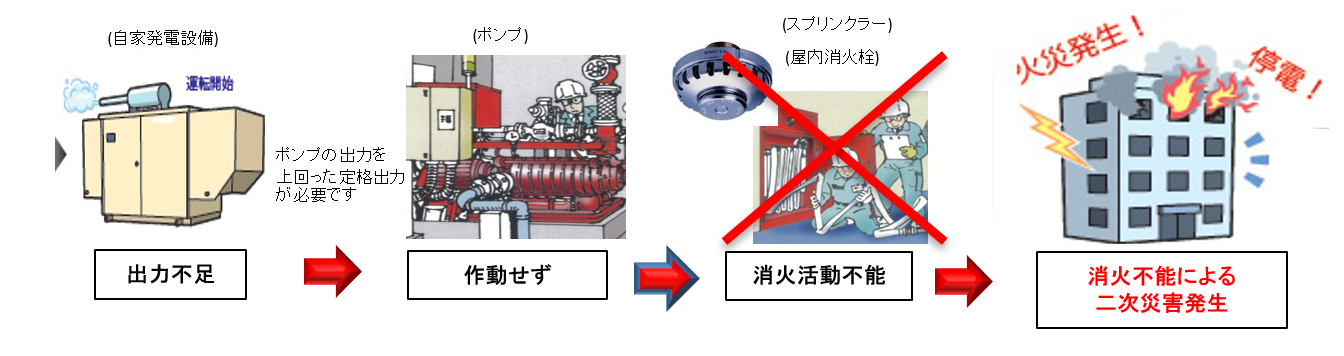

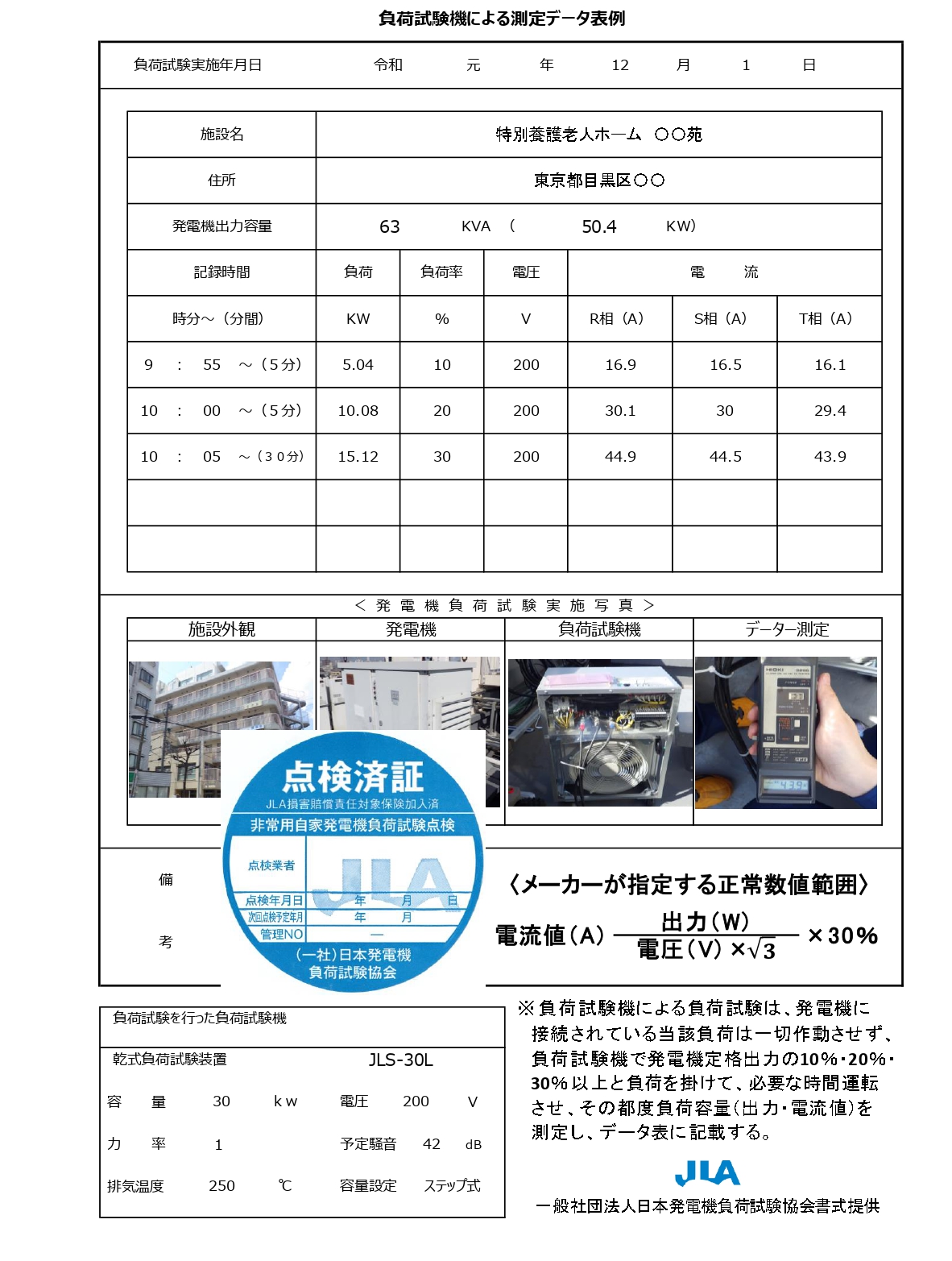

・発電機容量の30%以上の負荷で30分連続運転を行い

電流値・電圧・周波数・回転数を測定し、 30%負荷時の出力(kw)を記載し、判定ア及びイを確認する。 ・30%以上の負荷運転により、 発電機二次側等の漏電や故障を発見すると共に、 堆積カーボンを燃焼排出させる。 |

|

必須添付資料

|

メーカー推奨の

交換履歴記載 |

内部監察写真と

内部分析表の添付 |

測定方法と

データ表の添付 |

|

発電機の出力測定と動作性能確認

|

不可

|

不可

|

可

|

|

作業中停電発生時の復電時間と

代替発電機準備 |

約45分

有れば好ましい |

約2時間

有れば好ましい |

約10秒

不要 |

|

点検作業時間

|

約5時間

|

約7時間

|

約1時間30分

|

|

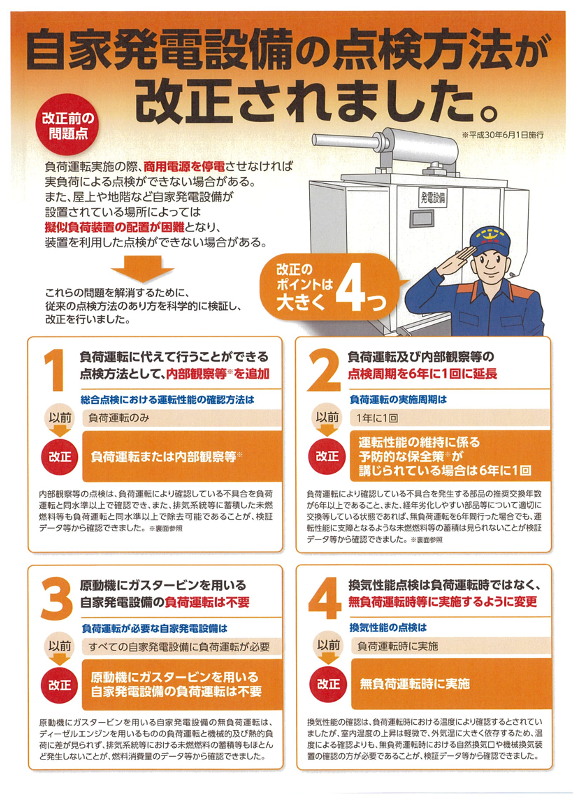

1.

|

内部観察点検と保全策点検では、発電機の出力や電流値の測定チェックは実施せず、エンジン部のチェックのみの為、発電機の状態確認ができない。(発電機作動性能確認不可)

|

|

2.

|

内部観察に於けるシリンダヘッド分解時や保全策に於けるファンベルト等の部品交換時に停電が発生した場合の発電機指導時間は、

40秒以内の復電が出来ない。(同容量の発電機又はバッテリーが必要) |

|

3.

|

実負荷点検では、高温運転が出来ない為「サーモスタット弁」等のトラブル未然防止が出来ない。(トラブル未然防止不可)

|

|

4.

|

実負荷点検では、350℃以上の高温運転は難しい為、堆積カーボンの燃料排出が出来ない。(堆積カーボン排出不可)

|

|

5.

|

実負荷による点検方法は、発電機に接続されている全ての当該負荷設備機器を同時に作動させて必要な時間連続運転を行い出力測定を行う、となっておりますが、実際に実施された実例はほとんどない。

(実例・ポンプだけを10分程度作動させただけで出力測定を行い、虚偽記載で提出しているケースが多い。) ※消防法に基づく点検を正しく実施し、その点検方法の詳細と測定データを添付する事により、万一非常時に発電機事故が発生した場合でも、施設及び点検業者の法的責任リスクの回避ができる。 |

|

【排気色確認の負荷投入試験】

1.黒煙状態を見ながら、負荷を5%~20%迄少しづつかけていく。 |

|

|

2.負荷を30%迄上げて、30分間運転状況を見る。

|

||

|

3.10%、20%、30%出力毎に、電圧、電流の測定を行う。

|

||

|

(某浄水場70%負荷20分後の黒煙で点検を一旦中止する)

|

||